-

コラム 賢人の思考 ~V・A・Kは脳の使い方のクセ!あの人の「わかった感」を高める方法~

2020.01.06

新年明けましておめでとうございます。

本年もタケシタをよろしくお願い申し上げます。

新年のコラムの第一号を、熊倉 百音子先生にお願いしました。

熊倉先生はポジティブ心理学を専門とされ、“明るく、そして善く生きる”を心理学からアプローチし、その研究成果を多くの企業・団体で講演されておられます。

みなさまが幸多き年になるよう、ポジティブなコラムを熊倉先生にお願いしました!

私の愛読書である「孫子」の兵法にも、「彼を知り己を知れば百戦殆(あや)うからず」という格言があります。コラムを読み、相手を知ることの大切さを改めて理解しました。

では、「相手を知るためにどうすれば良いのか?」という問いに対しても、熊倉先生が具体的に答えてくれています。

このコラムでみなさまの対人コミュニケーションが良好となり、お仕事が円滑に進むことをお祈りしております。

【著者】

熊倉 百音子 氏

【プロフィール】

東京生まれ ㈱クオリティ・アンド・バリュー代表取締役

コミュニケーションインストラクター

NLPマスタープラクティショナー

ドイツ・ポジティブ心理学マスタープラクティショナー

立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科修士課程修了

立教大学社会デザイン研究所 研究員 (TEAM DIAGRAM所属)

「誰も教えてくれなかった 患者さんの心をつかむデンタルコミュニケーションメソッド」(医歯薬出版社・共著)

~V・A・Kは脳の使い方のクセ!あの人の「わかった感」を高める方法~

2020年が始まりました!

新しい年のスタートに合せて、手帳を新調するという方も多いのではないかと思います。

私は街にクリスマスソングが聞こえる頃から手帳売り場に通うことが多くなります。手帳は1年間を通して頻繁に使う大事なアイテムです。新年を迎えるにあたって「今年の相棒」を選ぶことは楽しいイベントでもあり、また大切な儀式のようなものにもなっています。

さて、手帳を選ぶとしたら皆さんは何が決め手になりますか?

好きな色やデザインなど「ビジュアル」でしょうか。特定のメーカーやマンスリー型・バーティカル型などの「情報や機能」重視でしょうか。それとも、手にした時のしっくり感や紙の書き心地を想像した時の「身体感覚」を大切にするでしょうか。

手帳のような“モノ”を選ぶとき、人は優位感覚をもとに判断すると考えられています。

- 優位感覚は五感の使い方のクセ

見る・聴く・感じる・におう・味わう…私たちは外界の全てのものごとを、五感を通じて認識し、そして表現していますが、人それぞれに優位に使う感覚があります。これを優位感覚といいます。優位感覚は五感の使い方のクセのようなものです。

「視覚=Visual」を優位感覚に持つ人は、映像やイメージでものごとを捉える傾向があり、「聴覚=Auditory」が優位感覚の人は、耳から入る情報、すなわち言語や音で判断することが多いです。触覚・臭覚・味覚を合せて「体感覚=Kinesthetic」と呼びますが、身体に感じる感覚を大切にした判断が多いのが特徴です。それぞれの優位感覚の英語の頭文字をとってV・A・Kと呼んでいていますが、ものごとの捉え方のほかに話し方、聴き方などコミュニケーションにもそれぞれに特徴があります。

「V(視覚)」が優位な人は頭で映像を描きながらそれを表現しようとするので、身振り手振りをしながら生き生きした話し方が特徴。早口で話の展開が早く、主語が抜けてしまうようなタイプ。「話が見えない」「明るい兆し」などの視覚表現をよく使います。

「A(聴覚)」が優位な人は論理的で手順を大事にします。ものごとを分析するのが得意、理屈の通った話が好きなタイプです。腕を組む、手を耳のあたりや口元に持っていくことも多いです。「理解する」「前代未聞」と言った聴覚表現が多いです。

「K(体感覚)」が優位な方は、ゆっくりとした話し方が特徴です。これは聞いた言葉を身体で受け止めてから反応するからと考えられています。感情表現や感覚的なものの捉え方が得意です。身体の感覚を確かめるように身体に触れながら話をし、なかなか言葉が出てこないようなこともあります。「ガッチリつかむ」「~な感じ」など感覚に根差した表現を多用します。

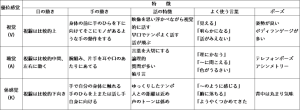

以下に、V・A・Kそれぞれの特徴をまとめています。

【優位感覚それぞれの特徴】

あなたやご家族、職場の人々はどの優位感覚に当てはまるでしょうか。少し観察してみると特徴がわかってきます。

もちろん人はV・A・Kのどれかひとつを単体で使っているということではありません。常にバランスよく五感を使いこなしていて、場に応じて、あるいは人に合わせて無意識に変えています。優位感覚とは、ですから本人にとっての得意な感覚であり、「右利き・左利き」のようなものと言えます。

- 夏休みの記憶、どんなことを覚えていますか?

V・A・Kの違いは、記憶に残る情報の傾向にも影響を与えています。

子どもの頃の夏休みの懐かしい記憶、これは誰もが持っていると思います。私が印象深く覚えているのは、「小学生の頃、親戚一同で行った伊豆の海水浴」の想い出です。いとこたちと夢中になってカニを採った岩場の海の情景は今でもありありと思い出すことができます。その情景が浮かぶと自動的に、照り付ける夏の日差しやジリジリした肌感覚・海の匂いなどがよみがえります。一方で、皆で何を話したかということはあまり覚えていないのです。

ここまで読んでお分かりかと思いますが、私はVとKが強いのです。

このように、何を記憶しやすいかということにもV・A・Kの違いが現れます。

- V・A・Kはコミュニケーションの対応力をあげる

私のもともとの傾向はVとKなのですが、現在の仕事をするようになってAも鍛えられてきました。優位ではない感覚も後天的にトレーニングすることは可能です。

私の兄はKの傾向が強く言葉が少なめ、ゆっくりとした反応になることが多いです。私は時々、仕事のフィードバックを兄からもらっていますが、仕事となるとVとAを行ったり来たりすることが多いので、Kの兄とはなかなかテンポが合わないこともあります。そんな時は兄の言葉を待ちつつ、こちらから「ここの書き方はどんな感じ?」「これで違和感ないかな?」と聞きたいことをこちらから質問にして聞き、意見をもらえる工夫をしています。異なる優位感覚の人には自分が気付かなかった点を指摘してもらえることも多く、結果的に自分のコミュニケーションの対応力が上がっていくようです。

まずは自分の優位感覚を知り、そして周囲の人の優位感覚を知ることがコミュニケーション力をあげる第一歩です。

- ビジネスシーンでV・A・Kを活かす

例えば上司に仕事の提案をする、そしてGoサインを出してもらいたいとき、その方の優位感覚に合わせてプレゼンテーションを考えると効果的です。

「V(視覚)」の方にはカラーの絵や写真を多めにレイアウトする。一目で理解できるビジュアルイメージやビジョンを語ることが良いでしょう。

「A(聴覚)」の方の場合は、論理構成はもちろん文章や言葉の使い方に気を配ります。グラフや表を示し詳細な説明が出来る準備が大切です。

「K(体感覚)」の方は、触れることのできるものであればサンプルを持っていくなど身体感覚での体験を交えます。そして情感を引き出すようなプレゼンテーションが効果的です。

意識的に相手の優位感覚に合わせた工夫をすることで、こちらの意図が伝わりやすく、相手の「わかった感」を高める効果に繋がります。

ところで、冒頭に手帳の話をしましたが、先日ようやく今年の1冊を選ぶことが出来ました。最終的な決め手はやはりデザイン。「シックな墨黒に真っ白な一文字のゴム」が気に入ってしまいました。ビジュアルに強く魅かれる私らしいセレクトになったようです。

タケシタの公式Facebookにいいね!する