-

コラム 賢人の思考 マネジメントについて考える vol.3 ― マネジメントの失敗は許されない ―

2020.12.21

弊社顧問の大森英直氏にマネジメントについてシリーズで執筆いただいております。組織運営で悩まれておられるマネージャーのヒントになれば幸いです。

今回はマネジメントの鍵となる「信頼」について述べられています。ぜひご一読ください。

○プロフィール

大森 英直(おおもり ひでなお)氏

竹下産業株式会社顧問

日本ホスピスホールディングス株式会社 戦略本部担当部長

事業創造大学院大学 非常勤講師(リスクマネジメント)

マネジメントについて考える vol.3 ― マネジメントの失敗は許されない ―

これまで「良好な対人関係なくして良好なコミュニケーションは生まれず、良いコミュニケーションなくして良いマネジメントはできない」という持論をもとに、良好な対人関係の築き方と良いコミュニケーションとは何かについて述べてきた。

ここでマネジメント理論を説明する前に、マネジメント理論やリーダーシップ理論の鍵概念となる「信頼」について解説しておかなければならない。

この「信頼」という鍵概念は、マネジメントの失敗による信頼回復が非常に難しいことを教示し、マネジメント理論を学ぶことの重要性を我々に再認識させてくれる。

「信頼」されるためには

中谷内一也(2012)は、信頼とは相手の行為しだいで被害を被る危険性も、よい結果が得られる可能性もあるという状況の中で、よい結果が得られるだろうと期待して、被害を被りうる立場に身を置こうといった心理状態であると述べている。

これを上司と部下の関係に置きかえると、部下にとっての上司とは、脅威を与える存在となりうるかもしれないという不安と共に、指示に従って業務を行えば自分にとって良い結果がもたらされるかもしれないという期待感を抱く存在であると考えられる。このように、部下が上司を信頼することとは、リスクとリターンの隣り合わせという不安定な心理状態にあると言える。

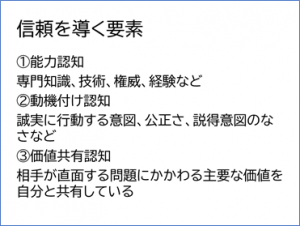

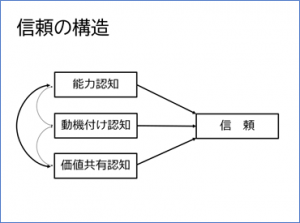

また、イェール・コミュニケーション研究以降の伝統的な信頼研究によると、信頼関係とは、専門知識、技術、権威、経験などによる「能力認知」であり、且つ誠実に行動する意図、公正さ、説得意図のなさによる「動機付け認知」であるとされている。そして、相手が直面する問題にかかわる主要な価値(Salient value)を自分と共有する、または類似していると感じる主要価値類似性モデル(Salient value similarity model ; SVSモデル)、いわゆる「価値共有認知」が信頼を導く要素になると言われている。

(出典)中谷内一也、2014、「信頼の心理学」、日本香粧品学会 を基に筆者まとめ

これら3つの信頼の要素は、どれか一つを満たせばよいというわけではなく、各々の要素が相互に関連し合うことで、はじめて“信頼”が形成される。

例えば、信頼されるマネージャーは、①業務における知識や技術、経験に優れ(能力認知)、②部下に対して誠実、公正で、自らの思いや持論を説得しようとしない(動機づけ認知)、③対話によって互いの価値を共有する(価値共有認知)、これら3つの認知を有し、それらを相互に作用させることで部下からの信頼を得ている。

したがって、マネージャーは①能力、②動機づけ、③価値共有の3つを兼ね備えていなければならず、自身がどれだけ業務知識や技術、経験などの能力に秀でていても、それだけでは部下からの信頼を勝ち取ることはできないと言える。付言するなら、マネージャーとしての資質には、能力以上に動機づけ(誠実さ)や価値共有(対話力)が重要であり、これについては、後ほどP.F.ドラッカーの論述を引用しながら説明していきたい。

(出典)中谷内一也、2014、「信頼の心理学」日本香粧品学会誌Vol.38 No4 を基に筆者修正

ここで、「③価値共有認知」について補足しておくが、③価値共有認知を促す重要な手段となるのが、前回でも説明した「対話」である。

鷲田清一(2013)は対話について次のように述べている。対話は、他人と同じ考え、同じ気持ちになるために試みられるものではない。語りあえば語りあうほど他人と自分との違いがより微細に分かるようになること、それが対話だ。

つまり、「対話」という手段は、互いの価値を共感することではなく(注1)、互いの価値の“違い”を共有することである。なお共有とは、合理的な根拠にもとづく共通理解とも言う(注2)。

上司が部下と対話を行う際には、むやみに説得や共感を得ようと努めるのではなく、部下の気持ちに寄り添う姿勢で、相手の声に無心に耳を傾ける。そして、課題(テーマ)について熟考し、互いの考えの違いについて納得できるまで徹底して話し合う。このようにして互いの違いを理解することこそ、対話や価値共有の目的であり成果ではないだろうか。

マネジメントの失敗が許されない理由

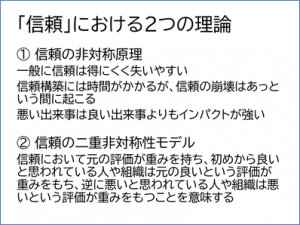

さらに、これらの信頼研究は、「信頼の非対称原理」というモデルを導き出している。

これは、信頼関係の構築には多くの時間や努力を要するが、その崩壊は一瞬であり、悪い出来事は良い出来事よりもインパクトが大きいことを表している。

上司と部下の関係であれば、部下からの信頼は得難い代わりに、上司の何げない言動により一瞬で信頼を失う。そのため上司は、部下への言動に細心の注意を払わなければならず、安易なマネジメントの失敗は許されない。フィールドマネージャーにありがちな「縦の関係(上下関係)」で部下との人間関係を築くなど、大きな誤りであると言わざるを得ない。

また「信頼の二重非対称性モデル」には、信頼においては元の評価が重みを持つという特徴がある。初めから良いと思われている人は元の良いという評価が重みをもち、逆に悪いと思われている人は悪いという評価が重みをもつ、心理学ではこれを帰属理論と呼んでいる。

このモデルをマネージャーに当てはめて考えると、普段から分け隔てなく良いマネジメントを行っていなければ、風聞によって、将来部下となる人間があなたと出会う前から“信頼できない人間”というレッテルを貼られかねず、実際にその部下に良いマネジメントを行ったとしても、元の悪い評価の重みから信頼を得るまでに相当の時間を要することになる。

このように負のブランドイメージが、マネージャー個人の信頼に影響を与え続けることからも、マネジメントの失敗が許されないことは明白である。

(出典)中谷内一也、2015、「信頼学教室」、講談社 を基に筆者修正

さらにDirks & Ferrin(2002)は、上司は部下の仕事に関して指示・監督し、トレーニング・成績評価を行うなど、階層的な関係のなかで部下の職業生活にさまざまな局面で圧倒的な影響を及ぼす存在であり、部下は上司の行動を観察し、その上司が信頼に足る人物であるか否かを判定しようとする。その上司に対して信頼感を持つことができないと部下が判断したならば、部下は上司に対して脅威を感じ、それが組織へのコミットメントに影響を及ぼすだろうと論じている。

これは、上司に対する信頼が、部下の“モティベーション”や“勤続意思”にも大きな影響を及ぼすことを意味している。したがって、業績の低迷、従業員の定着率の低さといった課題を抱えた組織は、部下にその原因を探るのではなく、上司のマネジメントの失敗と観るのが適切であろう。

これらの先人の知恵の集積ともいえる数々の「信頼」に関するモデルや理論は、我々が日頃から誠実に部下や後輩に向き合い、マネジメントを実践しなければならないことを示している。

マネージャーに必要な資質とは

マネージャーとしての資質は、能力よりも動機づけ(誠実さ)や価値共有(対話力)が重要であると前述したが、この解説としてP.F.ドラッカーの経営論を引用する。

ドラッカーは著書「現代の経営」の中で、次のように述べている。

「つまるところ、いかなる一般教養を有し、マネジメントについていかなる専門教育を受けていようとも、経営管理者にとって決定的に重要なものは、教育やスキルではない。それは真摯さである」

「学ぶことのできない資質、習得することができず、もともと持っていなければならない資質がある。他から得ることができず、どうしても自ら身につけていなければならない資質がある。それは才能ではなく真摯さである」

「真摯さは習得できない。仕事についたときにもっていなければ、あとで身につけることはできない。真摯さはごまかしがきかない。一緒に働けば、特に部下にはその者が真摯であるかどうかは数週間でわかる。部下たちは、無能、無知、頼りなさ、無作法などほとんどのことは許す。しかし真摯さの欠如だけは許さない。そして、そのような者を選ぶマネジメントも許さない」

「真摯さは定義がむずかしい。しかし、マネジメントの仕事につくことを不適格にするような真摯さの欠如は、定義が難しいということはない。人の強みではなく、弱みに焦点を合わせる者をマネジメントの地位につけてはならない。人のできることは何も見ず、できないことはすべて正確に知っているという者は組織の文化を損なう」

ドラッカーは原書で上記の「真摯さ」について、日本語で「正直,誠実,高潔、清廉、一貫性、完全性」を意味する「integrity」と表記しているが、我々日本人には「真摯さ」よりも「誠実さ」の方がより理解しやすいのではないだろうか。

「誠実さ」とは、私利私欲を交えず真心で人や物事に接し、誰に対しても公明正大に正直で真面目であること、そして人を動機づける様を指すが、動機づけとはモティベーション(motivation)とも言われ、人を励ましつづけ勇気づけることでもある。

ドラッカーは「経営管理者は動機づけを行い、コミュニケーションを行う」と述べ、動機づけとコミュニケーション(対話)を一対のものとみなし、マネージャーの仕事の基本的活動の一つとしている。これらのドラッカーの経営論からも、マネージャーの資質が能力より動機づけ(誠実さ)や価値共有(対話力)の方が重要であることが理解できる。よって誠実さや対話力は、マネージャーに求められる必須の資質だと言える。

また、「真摯さは習得できない。仕事に就いたときにもっていなければ、あとで身につけることはできない。」とあるが、これは単に「真摯さ」「誠実さ」を習得することはできないという意味ではなく、マネージャーはマネジメントという職に就く前に、それらを習得しておくべきだということを示唆しているのではないだろうか。

このように、マネジメント理論は内省的かつ自らの変化を促す学問である。

我が師である 故 眞崎 達二朗先生は、常々「人は学びでしか変われない」と言われていたが、その言葉が正しければ「真摯さ」や「誠実さ」も学びによって習得できるはずである。

マネージャーにはぜひ、マネジメントに失敗し部下からの信頼を失墜させる前に、これらを学んでほしいと考えている。学びから改心することで、人間は変われるものであると信じたい。

(注1)他人の意見や感情に共鳴すること。また共鳴とは、他人の言葉に同感すること。

(注2)西研(2019)は、原理性と一般性とを備えた考えを、「合理的な根拠にもとづく共通理解」と言っている。なお、原理性とは問題の根っこから考えているということで、一般性とはその場にいる人もそれ以外の人も「なるほど」と納得できることである。

【参考文献】

上田万年、1993、「講談社新大字典[普及版]」、講談社

中谷内一也編、2012、「リスクの社会心理学-人間の理解と信頼の構築に向けて」、有斐閣

中谷内一也、2014、「信頼の心理学」、日本香粧品学会誌vol.38,No.4

中谷内一也、2015、「信頼学教室」、講談社

西研、2019、「別冊NHK100分de名著 読書の学校 西研 特別授業「ソクラテスの弁明」」、NHK出版

鷲田清一、2013、「対話の可能性」、せんだいメディアテーク

P.F.ドラッカー、上田惇生訳、2006、ドラッカー名著集2 現代の経営[上]、ダイヤモンド社

P.F.ドラッカー、上田惇生訳、2006、ドラッカー名著集3 現代の経営[下]、ダイヤモンド社

Dirks,K.T.,& Ferrin,D.L.(2002).Trust in leadership : Meta-analytic findings and implications for research and practice. Journal of Applied Psychology,87

タケシタの公式Facebookにいいね!する

このカテゴリーの他の記事

カテゴリー一覧

タケシタのサービスについての創意工夫や仕組みについて説明します。

-

賢人の思考

さまざまな専門家の方々に、「賢人の思考」と題しコラムを寄稿いただきます。

-

社長の頭の中

noteでも記事を連載中です。ぜひ合わせてご覧ください。

-

タケシタをサポートする専門家

弁護士・行政書士をはじめとする各種専門家にサポートして頂き、より良いサービスを提供できる体制を整えてまいります。

-

広報部リポート

竹下産業の広報部からのレポートです!

オフィスの情報媒体処理は、

タケシタにお任せください

- 竹下産業株式会社 〒123-0852 東京都足立区関原1-14-2

-

03-3887-1761 営業時間/9:00~17:00

- 一般廃棄物収集運搬業

- 474号(東京都23区)

- 産業廃棄物収集運搬業

-

016684号

東京都(保管積替含む) 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 福島県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府

- 特別管理産業廃棄物収集運搬業

-

016684号

東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 福島県 長野県

- 産業廃棄物処分業

- 016684号(東京都23区)

- 古物商

- 306681102711号(東京都公安委員会)

※「T-CUBE」は竹下産業株式会社の商標登録です