-

コラム 賢人の思考 ~ 現代版「百姓」のリアル その2 ~

2025.09.01

前回に続き、16代目の農園経営者である金子栄治郎さんに『現代版「百姓」のリアル』というテーマで書いていただきました。

当社が取り組むサーキュラーエコノミーと農業がとてもよく似ていると思いました。金子さんがよく言葉に出される「仁」についても理解することができました。

私も仁をもって会社経営を行っていこうと改めて思いました。ぜひみなさんも読んでみてください。

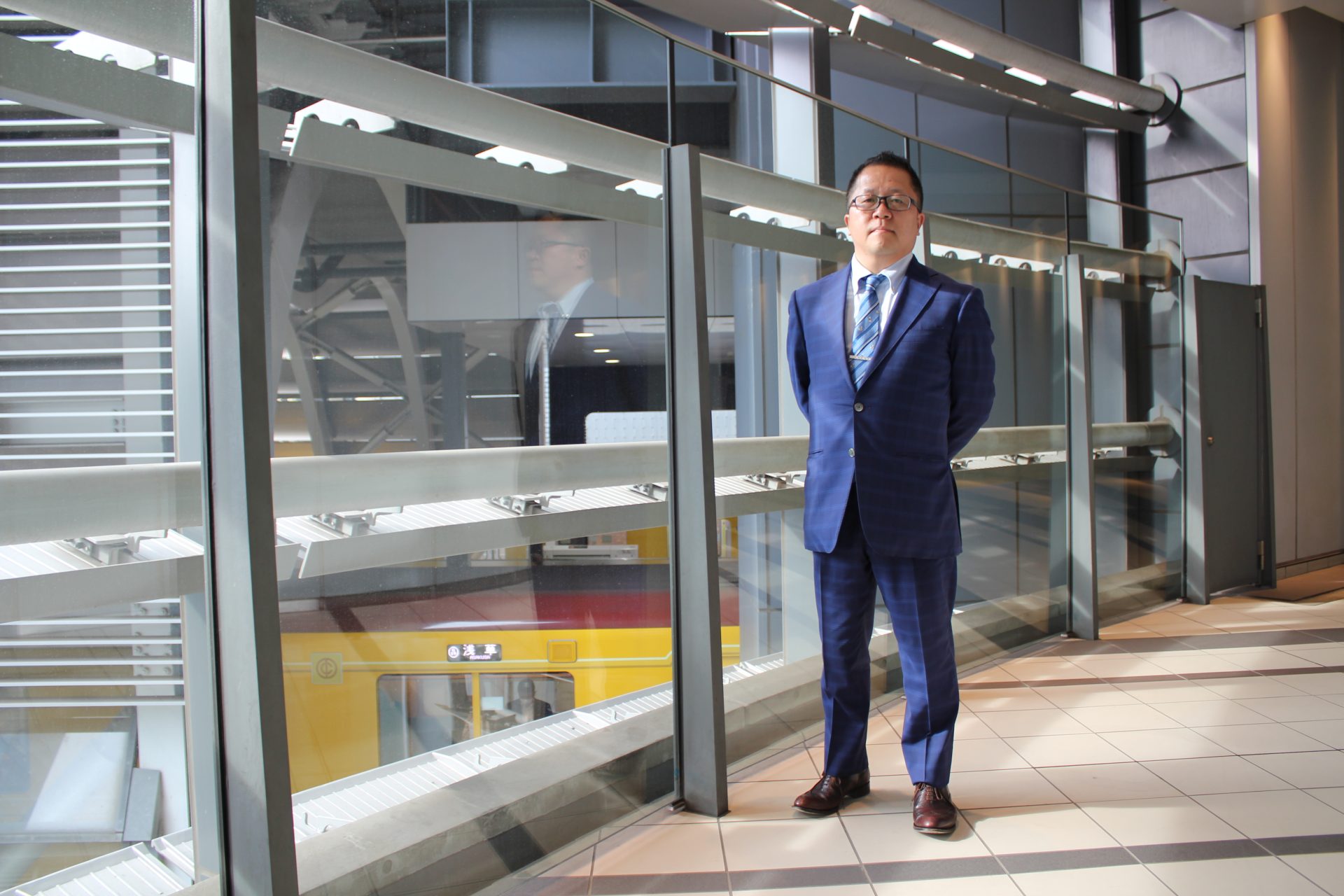

【筆者】金子 栄治郎 / Kaneko Eijirou

Universal Agriculture Support 合同会社 代表社員

キャリアコンサルタント

都会である横浜市青葉区に農地2ヘクタールある16代つづく金子農園の後継者。

2004年から家業に入って10年間イチゴ栽培を行い、神奈川県いちご連合会品評会にて2010年いちご連会長賞、2012年神奈川県議会議長賞受賞。

現在は農業や農福連携などのコンサルタントとして活躍する傍ら、自社農園でミニトマト「みのりっち」など、様々な野菜や果実の半自動管理や知的障碍者の人たちと一緒に収穫作業を行う農福連携を実践中。

テーマ ~ 現代版「百姓」のリアル その2 ~

農業という仕事(衣食住・農業自体の説明・農福連携・企業との協同研究・栽培指導・コンサルティング・土と内臓・土づくり・土壌微生物・循環型農業・郷土芸能)

①「農業という仕事」

「衣食住」について。人間が生活するうえで基本的に必要とされる三つの要素、すなわち「衣=衣服」「食=食事」「住=住まい」を指します。これらは生きるための最低限の条件であり、文化や社会によって形は異なっても、どの時代・地域においても重要視されてきました。「衣」は気候や風土に応じて身体を保護し、「食」はエネルギー源として生命を維持し、「住」は安心して暮らすための拠点を提供します。衣食住の質は生活の豊かさや健康に大きな影響を与えるため、個人の暮らしだけでなく、社会政策や経済活動にも深く関わっています。現代では衣食住に加えて「教育」「医療」「情報」なども生活の基盤とされるようになってきていますが、衣食住はいまも人間の暮らしの根幹をなす重要な要素です。農業は「食」にあたるので、絶対に無くならない産業だと考えています。そして「食」は、生命に直結するので正しい倫理観と暴利ではなく適正利益をしっかりと意識して農業に従事する必要があると考えます。

農業という仕事を説明させてください。農業とは、作物の栽培や家畜の飼育を通じて、人々の食料や生活に必要な資源を生産する仕事です。田畑で米や野菜、果物を育てたり、牛や豚、鶏などを飼って肉や乳製品、卵を生産したりします。また、近年では温室栽培やスマート農業など、技術を活用した新しい形の農業も広がっています。農業は天候や土壌、水資源に左右されるため、自然との調和が重要です。さらに、安全で安心な食の提供を通じて、社会に貢献する責任ある仕事でもあります。地域社会との関わりも深く、地元の文化や伝統を守る役割も担っています。農業は大変な労力を伴いますが、命を育み、持続可能な未来を支える大切な産業です。また、農業には多様な栽培方法があり、目的や環境に応じて選ばれます。まず一般的な「慣行栽培」は、化学肥料や農薬を用い、高い収量を目指す方法です。一方、「有機栽培」は化学資材を使わず、自然の循環を活かして安全な農産物を育てます。自然農法や無肥料・無農薬栽培は、耕さず、肥料も施さないという自然に任せた栽培法です。水耕栽培や養液栽培のような土を使わない方法もあり、都市型農業や室内農業に適しています。また、露地栽培と施設園芸と言われるビニールハウス栽培では、前者が自然条件に依存するのに対し、後者は気温や湿度を調整しやすく、年間を通じた生産が可能です。さらに、近年注目されているのがスマート農業で、センサーやAI、ドローンなどを活用し、省力化や収量の最適化を図るものです。これらの方法を組み合わせることで、環境負荷の軽減と安定生産が目指されています。

農業における栽培方法において多数を占める栽培方法が「慣行栽培」です。課題として以下の内容があります。化学肥料や化学農薬は、収量の向上や病害虫の防除に大きく貢献してきました。しかし、その過度な使用はさまざまな弊害を引き起こしています。まず、化学肥料の連用により土壌中の微生物多様性が低下し、土壌の劣化や団粒構造の崩壊が進みます。また、窒素やリンの過剰投入は地下水や河川を汚染し、富栄養化や生態系への悪影響をもたらします。一方、化学農薬の使用は、害虫の薬剤抵抗性の発生や、益虫・ミツバチなど有益な生物の減少を招くことがあります。さらに、農薬が残留した農産物は、消費者の健康リスクを高める可能性があり、特に発達段階にある子どもへの影響が懸念されています。これらの問題から、環境への配慮と人への安全性を両立させた持続可能な農業の必要性が高まっており、化学資材の使用を減らす栽培法への転換が進められています。

皆さんは野菜を購入するとき、どういった基準で購入されていますか?

②「土と我々の内臓」は繋がっている

農業において作物を栽培していく場合にとても重要になるのが、「土づくり」です。「土づくり」とは、作物が健やかに育つための良好な土壌環境を整える作業を指し、農業の基本中の基本です。作物は根から水や養分を吸収するため、土壌の状態が直接、生育や収量、品質に影響を与えます。良い土とは、水はけが良く、保水性や通気性、養分保持力(地力)に優れており、また団粒構造が発達している状態です。こうした土壌をつくるためには、有機物の投入や緑肥の利用、適切な耕耘、輪作などを通じて、物理的・化学的・生物的なバランスを整える必要があります。

この「土づくり」において、土壌微生物は非常に重要な役割を担っています。土壌中にはバクテリア、糸状菌、放線菌、原生動物など、数えきれないほどの微生物が存在し、それぞれが分解・吸収・抑制の役割を果たしています。たとえば、有機物を分解して植物が吸収しやすい形に変える分解者の働きや、病原菌を抑える拮抗菌の存在、根の周りに集まり成長を促進する微生物群(PGPR:植物成長促進菌)などがあります。これら微生物の多様性と活動が、土壌の健康を保ち、連作障害の緩和や病害抑制、肥料の効率利用といった面で大きな効果を発揮します。

つまり、持続可能で安定した農業のためには、土壌微生物の働きを活かしながら、土そのものを生きた環境として管理・改善する「土づくり」が欠かせないのです。

土づくりの重要性について解説されている以下の書籍を紹介させてください。

我々の身体と土は繋がっていることを説明したデイビッド・モンゴメリーとアン・ビクル共著の『The Hidden Half of Nature』(邦訳:「土と内臓」)は、土壌と人の内臓の微生物相(マイクロバイオーム)を一体的に捉え、農業と健康の両面から再構築を試みる内容となっています。

本書では、まず土壌微生物がいかに地力を支え、植物の栄養素を引き出し、病原菌を抑制するかを明らかにします。アン・ビクルは自身の庭で、マルチやコンポストを使って微生物多様性を育み、短期間で土壌の再生に成功した経験を紹介しています。

さらに、人間の腸内環境にも目を向け、土のマイクロバイオームと腸内フローラとの類似性を描写。「根圏微生物と腸内微生物は鏡像のように似ており、どちらも宿主(植物・人)の健康と栄養に重要」と論じています。

また、従来の農法(頻繁な耕作・化学肥料・農薬)は微生物を破壊し、土壌と作物の栄養価を低下させる一方、微生物を活かす農法(ノー・ティル、被覆作物、多様な輪作)は、地力を高めるだけでなく、作物が含むミネラルやファイトケミカル(植物性微量栄養素)を豊かにすると指摘します。結論として、本書は土壌と腸を「生命の基盤」として再評価し、微生物ネットワークを守ることで、農業の持続性と人間の健康が相互に改善されるという強いメッセージを伝えています。

ある人から聞いた話ですが、「生理的に合わない人」っていますよね。原因は、人間の皮膚に寄生している微生物同士が拒絶反応を示しているとのことでした。人間の好き嫌いも微生物に影響されていると考えると、微生物との距離が縮む気がしませんか。

また、人間の身体は、口から摂取した食物の栄養素で維持されています。私たちは、直感的に露地で太陽の光をたっぷり受けて育った野菜は美味しいと感じています。それはなぜでしょうか?それは、野菜を通じて新鮮な太陽エネルギーを体内に摂りこんでいるからいるからだと私は考えます。

皆さんは、ご自身の身体が喜ぶ食事をしていますか?

③「農福連携」はご存じですか?

農福連携とは、農業と福祉を結びつける取り組みのことです。具体的には、障がいのある人、高齢者、ひきこもり経験者など、就労に困難を抱える人が農業に参加し、働く場や生きがいを得られるようにする活動を指します。農業は季節や作業内容が多様で、体力や能力に合わせて作業を分担しやすいため、福祉との相性が良いとされています。農福連携により、福祉側は利用者の就労機会や社会参加を広げることができ、農業側は人手不足の解消や地域活性化につなげることができます。さらに、地域社会の理解や交流も深まり、双方にとってメリットがあります。国や自治体も支援策を進めており、近年注目が高まっている取り組みです。

私は、2012年から農福連携に取り組んでいます。現在、弊社には精神2級の人や3年間引きこもっていた人が働いています。メリットは上記した通りですが、デメリットも当然あります。精神2級の人は、気圧が下がる季節は体調が悪くなり休みがちになるとか、引きこもりだった人はこだわりが強く、こちらの作業指示が入るまでに時間がかかるといったところです。昨年までは、重度知的障碍者と連携して野菜のパッキング事業を行っていました。その時は、重度知的障碍者の状態が悪いと野菜が投げつけられたり暴れたりすることもしばしばありました。でもこのデメリットに注目して、相手を非難しても何も産まれません。大切なことは「仁」(人を慮る心*)だと私は考えます。相手の立場に立って考えることで、作業改善やマニュアルの作成に繋がりますし、障害を持った仲間が不調の時は障害者を含めみんなで「どうやったらできるか」を考えることが「安心できる場」に繋がり、健常者を含めた労働者の定着率の向上に繋がると考えます。

私が考える農福連携の最大のメリットは、「誰もが働きやすい環境になること」だと考えます。

*人を慮る(おもんぱかる)心とは、相手の気持ちや状況を深く考え、思いやりを持って対応する心を意味します。

金子さんは横浜市青葉区で農福連携を実践されています

タケシタの公式Facebookにいいね!する

このカテゴリーの他の記事

カテゴリー一覧

タケシタのサービスについての創意工夫や仕組みについて説明します。

-

民泊関連

-

賢人の思考

さまざまな専門家の方々に、「賢人の思考」と題しコラムを寄稿いただきます。

-

社長の頭の中

noteでも記事を連載中です。ぜひ合わせてご覧ください。

-

タケシタをサポートする専門家

弁護士・行政書士をはじめとする各種専門家にサポートして頂き、より良いサービスを提供できる体制を整えてまいります。

-

広報部リポート

竹下産業の広報部からのレポートです!

オフィスの情報媒体処理は、

タケシタにお任せください

- 竹下産業株式会社 〒123-0852 東京都足立区関原1-14-2

-

03-3887-1761 営業時間/9:00~17:00

- 一般廃棄物収集運搬業

- 474号(東京都23区)

- 産業廃棄物収集運搬業

-

016684号

東京都(保管積替含む) 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 福島県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府

- 特別管理産業廃棄物収集運搬業

-

016684号

東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 福島県 長野県

- 産業廃棄物処分業

- 016684号(東京都23区)

- 古物商

- 306681102711号(東京都公安委員会)

※「T-CUBE」は竹下産業株式会社の商標登録です