-

コラム 賢人の思考 ~ 組織内のキャリアパスについて考える(後編) ~

2023.08.21

今回も宗野永枝さんにキャリアパス(後編)について書いていただきました。心理学において「目標×フィードバック=高業績」という理論がありますが、キャリアパスやコンピテンシーモデルは「目標」設定に該当し、これらの目標をつかってフィードバック(対話)を重ねていくことをコラムから理解しました。

国(経済産業省)も人的資本経営※の重要性を訴えています。

当コラムを参考に、みなさんの会社でもキャリアパスをつくってみてはいかがでしょうか。

※「人的資本経営」とは、人材をコストと考えるのでなく資本と考え、人材の価値を最大限引き出し中長期的な企業価値向上につなげる経営を言います。

【執筆者】宗野 永枝 氏

【プロフィール】

キャリアコンサルタント

在留外国人サポート事業「Finding in Chiba」運営

国際協力NGO、国内文具メーカー勤務を経て開業。日本に暮らす在留外国人の方々が、ライフスタイルに合わせた職業に就き、ライフステージにふさわしい住居を持ち、子どもも大人も発達と目的に合う教育の機会を得ることをお手伝いしています。

テーマ:組織内のキャリアパスについて考える(後編)

前回は組織におけるキャリアパスの作り方についてご紹介しました。今回はキャリアパスと同様に組織の職能開発として使われている「コンピテンシーモデル」について具体的な事例とともにご紹介し、キャリアパスもしくはコンピテンシーモデルの活用方法を考察していきます。

1.コンピテンシーモデル

キャリアパスと類似した制度で「コンピテンシーモデル」を活用する企業も多くあります。コンピテンシーとは、人材開発領域において「成果につながる思考特性や行動特性」を指し、「コンピテンシーモデル」は1970代に研究された「コンピテンシー・ディクショナリー」を参考に職位ごとにふさわしい「成果を上げるための思考特性、行動特性」として体系化されたものです。

2.コンピテンシーモデルの活用例

今回はコンピテンシーモデルを導入されている企業の具体的なケースとして金融系の企業で管理職をされているAさんにお話を伺いました。Aさんは1年ほど前に産休育休を経て復職、現在は13名の部下を持つマネージャーとして勤務されている女性です。人事部門が策定したグローバル基準のコンピテンシーモデルがあり、日々の部下のマネジメントに活用されているとのことでした。

ーどのような制度でどのように活用されているのでしょうか?

Aさん(以下A) :6つのコンピテンシー項目があり、総合職のグレードごとに要件が定められています。マネージャーはメンバーの目標設定と毎月の1on1でのフィードバック、アセスメントや昇級試験へ進むためのマイルストーンとして活用しています。

ーAさんご自身が心がけていることはありますか?

A:マネジメントにおいては、チームメンバーの強みを意識して各々のレベルに合わせた促しを心がけています。また、特に小さなお子さんを持つメンバーに「マミートラック※を走らせない」と決めていることもあり、よいと思われる行動に対してはその場で褒めたり、リモートワークのメンバーが参加する毎朝定例のミーティング後は相談のための時間として確保したりしています。

※マミートラックとは、産休や育休から復帰した女性が比較的責任の軽い仕事の担当になる、昇進・出世コースから外れるといった状況

ー「コンピテンシーモデル」の活用によってどのような効果を感じますか?

A:メンバーとの対話で感じることは、彼・彼女たちの具体的な行動が変わってくるということです。例えば次のグレードを目指すために勉強会に出てみよう、などの行動目標が自発的に生まれます。目標設定については、現状の能力を100とすると110になるような目標設定ができると、自分の能力がストレッチされる経験が重なっていきます。その結果仕事がおもしろく感じるようになり次のチャレンジへのモチベーションを高める好循環がつくられるようです。

3.コンピテンシーモデルの活用ポイント

私がAさんの例でおおいに参考になると感じる点が2点ありました。

ひとつめはメンバー個人の能力が適度にストレッチされる経験が重なっていく目標設定をされている点。ふたつめは、定期的な1on1により組織と個人の間で対話とフィードバックがなされている点です。

この2点により組織の要求と個人のキャリアの調和がなされ、多様な役割・ステージにおける成長の認識、特に職位が上がる際のトランジションマネジメントにおいて心理的な準備にポジティブな影響を与えていることが伺えます。

つまり個人にとっては、今の自分が生み出すべき成果が明確であること、「どうすれば目標達成できるか」を組織と対話する機会、またボトルネックを相談できる場が日常的に設けられていることで、従業員の心理的安全性を保ちながら自己の成長実感を育む文化が醸成されていくと言えるのです。

4.「キャリア安全性」とコンピテンシーモデル

ここでキャリアパスに関わるひとつの概念「キャリア安全性」をご紹介します。「キャリア安全性」とは2022年のリクルートワークス研究所の調査により職場の心理的安全性と対になるものとして提示された概念で、「その職場で働き続けた場合に、自分がキャリアの選択権を保持し続けられるという認識」と定義されています。まさしくAさんがメンバーをマネジメントする際に意識されていた「ストレッチする経験を得られる目標設定」がそれに当たると言えるでしょう。

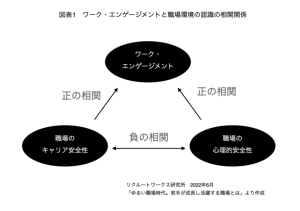

この研究結果で興味深い点は「心理的安全性もキャリア安全性もワークエンゲージメントに正の相関が観られる一方、心理的安全性とキャリア安全性の間には負の相関が見られる」というものでした。(図1参照)

この結果は「両者を同時に高めることが組織のコミットメント向上に効果的であるが、両者を同時に高めることは難しい」ことを表します。

5.成長実感を感じられるキャリアパスにするために

不確実性が高まる環境においてキャリアパスを示す際、20年30年先の人材を想定するのではなく、あくまで2、3年後の未来が見える設計が必要です。今回はAさんの事例と「キャリア安全性」の研究結果はキャリアパスの導入・作成・運用のヒントになるでしょう。

参考までに私が考えるキャリアパス運用のコツは以下の3点です。

1)ゴールを単一(管理職)ではなく複数(加えて専門職、教育職等)を想定すること。

2)現場が運用しやすいものであり、変化に対して柔軟であること。現場からのフィードバックを求めること。

3)産業の構造や環境の変化に応じて、ときに先を読みアップデートすること。

もし今まで組織の要求を明確に伝えてこなかった組織であれば「キャリア安全性」を高める施策に舵を切ることは、組織の中で一時的な軋轢を生むかもしれません。しかしキャリアパスやコンピテンシーモデルの運用によって「キャリア安全性」と同時に心理的安全性を担保することができれば、結果的に従業員のエンゲージメントが飛躍的に高まり、昨今言われる「VUCAの時代」に対応できる組織になることも期待できるはずです。

—-

参考文献・ウェブサイト

「日本のキャリア研究 組織人のキャリア・ダイナミクス」金井壽宏 鈴木竜太

コンピテンシー・モデルの開発と活用

http://www.nsweb.biz/coffee/0409comt_devlop.pdf

スタッフサービス「コンピテンシーとは?」

https://www.staffservice.co.jp/client/contents/management/column027.html

リクルートワークス研究所 「職場の『キャリア安全性』を考える」

https://www.works-i.com/project/youth/solution/detail003.html

リクルートワークス研究所「心理的安全性が高いだけの職場では、若手は活躍できない」

https://www.works-i.com/project/youth/solution/detail002.html

タケシタの公式Facebookにいいね!する

このカテゴリーの他の記事

カテゴリー一覧

タケシタのサービスについての創意工夫や仕組みについて説明します。

-

民泊関連

-

賢人の思考

さまざまな専門家の方々に、「賢人の思考」と題しコラムを寄稿いただきます。

-

社長の頭の中

noteでも記事を連載中です。ぜひ合わせてご覧ください。

-

タケシタをサポートする専門家

弁護士・行政書士をはじめとする各種専門家にサポートして頂き、より良いサービスを提供できる体制を整えてまいります。

-

広報部リポート

竹下産業の広報部からのレポートです!

オフィスの情報媒体処理は、

タケシタにお任せください

- 竹下産業株式会社 〒123-0852 東京都足立区関原1-14-2

-

03-3887-1761 営業時間/9:00~17:00

- 一般廃棄物収集運搬業

- 474号(東京都23区)

- 産業廃棄物収集運搬業

-

016684号

東京都(保管積替含む) 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 福島県 長野県 静岡県 愛知県 大阪府

- 特別管理産業廃棄物収集運搬業

-

016684号

東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 福島県 長野県

- 産業廃棄物処分業

- 016684号(東京都23区)

- 古物商

- 306681102711号(東京都公安委員会)

※「T-CUBE」は竹下産業株式会社の商標登録です